Era il dicembre del ’79, nel mondo della musica rock gli album a tema fiorivano ormai da tempo. E gli stessi Pink Floyd avevano già messo in musica le conflittualità dell’uomo in The Dark Side Of The Moon, l’industria del disco in Wish You Were Here e la realtà anglosassone in Animals.

Ma era il 1979; tutti avevano la sensazione di trovarsi al centro di un periodo storico che sarebbe bastato poco per rendere decisivo nel bene o nel male: finiva la dittatura in Cambogia, veniva firmato un trattato di pace Egitto-Israele, ma c’era anche Khomeini che tornava in Iran e si rendeva necessario stabilire un tetto alle armi nucleari fra Usa e Urss.

Il mondo era ancora diviso in due, e a simbolo della vergogna il muro di Berlino. Questa era l’atmosfera, quando un concept album diverso dai soliti cambiò la storia del rock.

Il disco, realizzato proprio dai Pink Floyd, si intitolava The Wall: il muro. Non parlava però del muro di Berlino, anche se in fondo era come lo facesse; ma forse è meglio procedere con ordine.

Dopo Animals i Pink Floyd avevano iniziato a pubblicare album solisti e la loro situazione finanziaria era disastrosa: inoltre Roger Waters, bassista e mente della band, era ancora sotto choc per la violenza che dalle strade entrava sempre più anche nelle arene del rock, ed era andato persino da uno psichiatra dopo aver sputato su spettatori insolenti nel ’77.

Da questo episodio, goccia atta a far traboccare il vaso di una ipersensibilità ansiogena, Waters aveva preso le mosse per ciò che avrebbe portato al personaggio di Pink, rockstar che sente attorno a sé un muro invalicabile.

Quello fra musicisti e spettatori, ma anche quello dentro ogni artista fra le paure e la loro sublimazione in musica. E Waters iniziò a lavorare a tale muro per farlo divenire disco dei Pink Floyd, stando ai ricordi dei colleghi, per lo più dentro sé: vivendo la faccenda da autobiografica e fornendo agli altri ciò che a loro parve solo una serie di spunti.

Solo che da tali spunti e dalla primigenia riflessione sul distacco fra artisti e pubblico nacque The Wall. Due dischi, 26 brani, una serie di importanti denunce che mettevano in fila: lutto per i genitori, ingresso della guerra in una vita qualunque, scuola priva di umanità, l’incapacità di un amare adulto, una vita d’artista tra fanatismi, alienazioni, perdita di vista dell’uomo.

Poi l’opera mise i temi in ordine cronologico usando la storia di Pink: traumi infantili, difficoltà adolescenziali, turbe e consapevolezze dopo il successo, una musica che da ancora di salvezza diventava incapacità di sguardo critico sul reale, sopravvivenza fasulla che rendeva la stessa rockstar prima vittima (nonché complice) della massificazione agognata dall’industria, nella mente di Waters e non solo dittatura analoga a quella nazista.

C’è un «muro di pazzi» e c’è un muro mentale, in The Wall, che Roger Waters e i Pink Floyd alla fine abbattono ma solo dopo averne mostrato tutte le terrificanti sfaccettature; e comunque sempre vivendo tale abbattimento come “condanna”, a seguito di un processo all’uomo moderno di cui Pink è emblema e che non ha – in The Wall – risposte alternative al nulla delle ideologie e del consumismo, ovvero ai mali che dominano il secondo dopoguerra.

C’è molto, del mondo moderno, in The Wall, ben oltre il dato che il padre di Waters sia morto effettivamente in guerra ad Anzio nel ’44, col figlio appena nato. Ci sono la massificazione voluta dall’industria e dai media, l’ideologia che tutto distorce e non si fa scrupolo di ricorrere a ogni tipo di arma per ottenere i suoi scopi, siano essi di distruzione fisica o soggiogamento mentale, c’è il tradimento del senso della scuola. E anche un rimando a quanto male possa fare l’esperienza delle droghe, altra dittatura capace di distruggere sensibilità e ragionamento.

Non c’è il muro di Berlino: ma è come se ci fosse, stante il suo significato storico e la sua stessa grigia, violenta presenza fisica.

L’uno icona concreta, l’altro colonna sonora di un’epoca distorta che tutto prova pur di assuefare, condizionare, alla fine distruggere l’uomo. The Wall nell’80 diventa tour epocale con cartoon violentissimi, muro reale sul palco, aerei da guerra e pupazzi giganti; nell’82 si fa film, rimettendo in scena anche con immagini discutibili rivolte studentesche, incomunicabilità di coppia, delirio da rockstar.

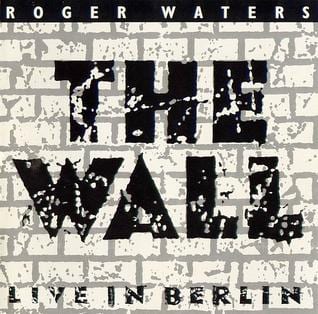

Poi Roger Waters, nell’83, lascia i Pink Floyd: ma a seguito della caduta del muro di Berlino nell’89 rimetterà in scena The Wall. Nella Potsdamer Platz della stessa Berlino con intenti benefici, 52 tv in diretta, 250mila spettatori presenti, un altro muro che cade fragorosamente su un immenso palco.

Nel luglio ’90 sono solo sullo sfondo, autobiografia e ipersensibilità di Waters: al centro di The Wall ora c’è proprio il muro, o meglio e per fortuna, il suo ricordo. Un ricordo che l’artista però ha portato in giro anche in anni recenti, perché c’è sempre necessità di far crollare qualche muro, nella società dei condizionamenti e delle ideologie che Roger Waters aveva descritto tanto bene nel ’79, come tutti i veri artisti senza partire da un sintomo fisico come il muro, per arrivarvi lo stesso: grazie alla musica.

E di lì costruire una riflessione a 360° gradi sull’uomo, fotografato al tramonto di uno dei secoli più intensi e sanguinosi della sua storia.