In risposta a “Italy Italy” di Paolo Sebastiani. Ad usum Delphini.

Caro Paolo, nel tuo intervento “Italy Italy” di qualche giorno fa, lamenti il fatto di un dilagare della anglophonia nella lingua italiana, di un’indebita contaminazione del parlare autoctono con vocaboli ed allocuzioni estere, in preponderanza inglesi.

Non me ne vorrai se dissento, almeno in parte, dalle tue parole.

Parole italiane, ovviamente.

Ritengo, invero, che condire il proprio idioma con vocaboli mutuati da altre lingue, e nello specifico dalla lingua dominante la scena culturale od economica, venga da lontano.

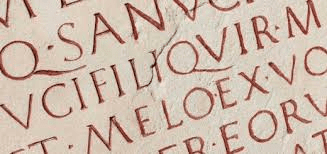

E’ sicuramente cambiata la lingua di riferimento: un tempo era il latino, poi da padrona la fece il francese, indi ai tempi nostri l’inglese, con la sua immediatezza che solo le lingue dirette possiedono.

L’italiano è, nel bene o nel male, ed a dispetto dell’inaridimento del parlato che si rigira poche decine di vocaboli per costruire un discorso, una lingua ricca di sfaccettature, di gradazioni, di sfumature.

Ricca di poesia, povera di incisività.

Riconosco che popoli più sciovinisti, come francesi o spagnoli, ricorrano meno a tali contaminazioni: ma preferisci un popolo che chiama il mouse con il termine ratòn?

O nell’italico topo?

(Già ce lo vedo Aranzulla che ci guida: “spostate ora il topo sul vocabolo da evidenziare, selezionandolo con un doppio pigiare”. La nostra risposta sarebbe immediata: “Vi Ringrazio per lo saper vostro, Messere”.)

La paura di disvelare la pochezza di ciò che stiamo esprimendo od illustrando spesso ci induce a mascherarla, a farci scudo di vocaboli esotici un po’oscuri per assecondare il nostro ego.

Sapere che tutti i master di marketing managment, altro non insegnano che “strategie e modi per vendere roba” ci renderebbe tutti più consapevoli, ma anche più aridi ed infelici.

No, non ci siamo.

Dal latinorum di manzoniana memoria, al greco antico che ispira i termini medici ed i fantasiosi nomi di farmaci, al francese che ispira le nuance dei fashion addicteds, da che mondo è mondo si tenta di elevare il proprio eloquio con termini estranei alla lingua italiana.

Spesso con risultati involontariamante esilaranti, lo riconosco.

Ma tant’è.

E’, secondo me, riconducibile al tentare di elevare il tono del proprio parlare, di renderlo amabilmente e fascinosamente in parte incomprensibile, al fine di autoriconoscersi una superiorità lessicale, nascondendo al contempo la desolante semplicità ed ovvietà di ciò che stiamo dicendo.

Da qui la sacra ritualità latina della Chiesa, sia pure tarda e maccheronica.

Da qui, pur in italiano, il ricorso a prefissi e suffissi sempre più articolati, agli “ismi” che al Ginnasio ci insegnavano a rifuggire e che invece sembrano aver vinto la loro battaglia di sopravvivenza, ed anzi, aver colonizzato il pensiero, e trovo più fastidiosi di un innocente “like”.

A tal proposito, su Faccia Libro dovremmo elemosinare un apprezzamento chiedendo un “piacere”?

Roba da finire denunziati per stalking – uh, che dico – per “inseguimento”.

Quale lingua, in fondo, rifulge di semplicità se non l’inglese?

Ma v’è di più: ribaltiamo ora il punto di osservazione.

Gli stessi popoli anglofoni usano nel tono didattico molte parole straniere.

Ti stupisce, caro Paolo?

Non dovrebbe.

Di quali lingue?

Le lingue classiche. Quelle che noi riteniamo “morte”, che Gentile aveva eretto a baluardo della sua riforma scolastica e a guardia della nostra cultura.

Quelle che, soprattutto gli Statunitensi, la cui storia più antica è del 1700, invece venerano e rispettano come un patrimonio che vorrebbero fosse loro.

E allora lo “spirito di corpo” per i militari d’oltreoceano è l’”Ethos”, parola greca antica sia pure biascicata in una pronunzia lontana dalla sua originale.

E allora lo sponsor, che altro non è che il “garante” latino, ritorna nella sua patria di origine, come un Ulisse travestito che pochi riconoscono, e si sposa in un improbabile commistione di lingue nel contratto di sponsoring.

E allora il tutor, che gli anglofoni usano come riconosciuta efficace parola latina, pur storpiandone la pronuncia, torna e noi neolatini lo riportiamo nel nostro parlare, non commossi come se ci restituissero una tovaglia appartenuta alla nostra bisnonna, ma disconoscendone l’origine e pronunziandola barbaramente “Tiutor”.

E allora, caro Paolo, non avere astio verso chi allunga il verbo italico con parole anglofone, ma nutri verso di loro e i loro benchmarks (che in fondo sono solo punti di riferimento) una franca riconoscenza della restituzione delle nostre dimenticate origini, implicito riconoscimento della nostra passata superiorità lessicale.

Ed accorda loro una benevola compassione, vedendoli alla stregua di chi cerca di imbellettare le proprie rughe, ma finisce irrimediabilmente per amplificarle e metterle in risalto.

Perché in fondo il mainstream che noi tanto odiamo, altro non è che la vulgata dominante, e lo xenoentusiasmo, ahimè, è dilagante come il mio tanto odiato politically correct.