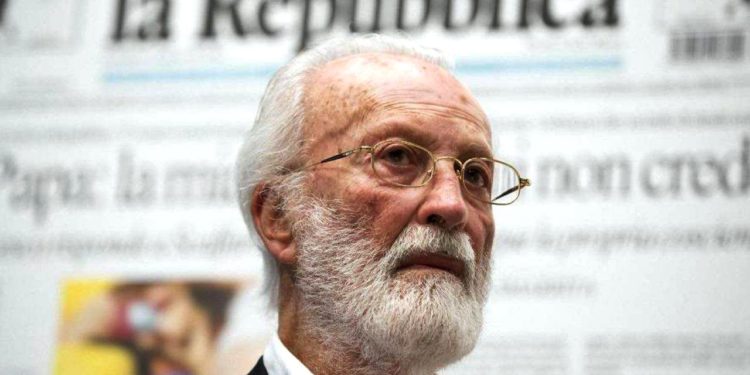

Come Gesù Cristo anche Eugenio Scalfari lascia che a scrivere il suo Vangelo siano gli apostoli. Due bravi apostoli, come Antonio Gnoli e Francesco Merlo. L’opera, ben scritta in prima persona come se l’avesse dettata Lui, non s’intitola In verità vi dico o Parola del Signore ma in modo più mondano Grand Hotel Scalfari (Marsilio, 296 pagine).

Da quando è apparso a Papa Bergoglio, Scalfari ha completato il suo tragitto. È stato, come lui stesso rivendica con candore leggermente spudorato, fascista e antifascista, monarchico e repubblicano, anzi fondatore de la Repubblica, liberale e socialista, radicale e comunista, dannunziano e volterriano. Però non era mai stato cattolico. Ma da quando Bergoglio siede alla Sua destra, Scalfari lo ha eletto a Suo Vicario in terra, lo ispira e a volte gli attribuisce pensieri ed eresie che appartengono invece ai giochi teologici della Sua Mente libertina. Eugenio non è diventato credente ma è convinto che Bergoglio sia diventato un suo credente, oltre che inquilino nella sua Casa.

Scalfari è un grande del giornalismo ma è un grandissimo come impresario, fondatore e direttore dei giornali. Non è un principe della scrittura – come per esempio i solisti Malaparte o Montanelli – non è eccelso come politologo e profeta politico e non è quel colto umanista che da qualche tempo vuol apparire. Ma è stato un eccellente croupier di grandi firme e grandi avventure editoriali, con gran fiuto. In particolare con la Repubblica che fondò, portò a grandi vendite e persino al sorpasso del Corriere della sera. La Repubblica ha influenzato tanto la politica e cultura e ha accompagnato più di ogni altro la trasformazione della sinistra da comunista in radical, da proletaria in neoborghese, da popolare in elitaria, da credente in supponente, da classe operaia in corpo docente, da massa in razza padrona. Scalfari, Eco & C. sono stati i battistrada di quella mutazione antropologica laicista. Portarono la sinistra da Mosca a New York, con scalo ideologico a Parigi.

Non tornerò sul suo fascismo giovanile, che ora Scalfari ammette senza ritrosie, anche se lo giustifica curiosamente: “tutto quel mio essere convintamente fascista ha poi reso solido il mio antifascismo”. Come dire che l’antifascismo coerente di Vittorio Foa, scontato con la galera, fosse meno solido del suo, che diventò comodamente antifascista a babbo morto, o morente. Non vi dirò della sua infanzia, dei suoi amori e della sua sbandierata bigamia, della sua ammissione di essere narciso, innamorato del suo Ego, dannunziano e dandy, della sua “albagia” come lui ama ribattezzare quel che in modo meno alato si chiama superbia o presunzione. E non tornerò sui suoi scritti su Roma fascista, poi della sua ridicola resistenza, riparato in Vaticano in attesa degli americani. Né risalirò alle sue origini calabresi, a suo padre giocatore accanito di poker e direttore del Casinò di Sanremo, o agli esordi d’Eugenio come direttore del casinò di Chianciano e poi bancario. Non vi racconterò di suoceri, editori e compagni di scuola e di lavoro. Molti fascisti, da Nelson Page a Mario Tedeschi e Peppino Ciarrapico sfilano nella sua biografia o agiografia. Un tempo avrebbe fatto finta di non averli mai conosciuti.

Questo testo ha il merito di risparmiarci la sua apoteosi come Scrittore, Filosofo, Poeta e Teologo; o la prosopopea per la grottesca pubblicazione nei Meridiani, come se fosse un classico. Anzi merita lode la sua sincerità quando racconta la doppia bocciatura di Roberto Calasso alla sua proposta di pubblicare con Adelphi. Meritano lode pure alcune pagine sulla vecchiaia e sulla malinconia.

Il paragone con Indro Montanelli è forse la parte più viva del libro: l’occasione perduta di fare un giornale insieme, la trentennale polemica e la finale simpatia, rinata nel nome comune dell’antiberlusconismo. La sua ammirazione non parve però ricambiata: Montanelli paragonò Scalfari a Bel Ami di Maupassant, per sottolinearne il cinismo arrivista senza scrupoli. Ed Eugenio se ne duole. Il giornale di Scalfari vendeva molto più del Giornale di Montanelli, ma i suoi articoli non furono memorabili come quelli di Indro; Scalfari fu molto seguito ma non fu amato come lui; Scalfari fu uomo di potere, mentre Montanelli, pur senza mai contrastare davvero il potere, se ne tenne elegantemente lontano. Scalfari fece grandi profitti dai suoi giornali, Montanelli no. Di Scalfari restano i suoi prodotti, come la Repubblica, di Montanelli invece resta Montanelli, il suo stile, la sua prosa, il suo carattere. L’egoteismo di Eugenio in Indro si fa gigioneria, da pronunciare con la g fiorentina. Montanelli lo immagini tra Longanesi, Guareschi e Malaparte; Scalfari è di altra pasta.

Negli anni Novanta Scalfari mi chiamò a scrivere su la Repubblica, mi cercò il suo vice, Antonio Polito; scrissi per un annetto, credo, una volta scrissi nel paginone culturale de la Repubblica perfino di Pasolini “reazionario”; poi arrivò Ezio Mauro e interruppe bruscamente la collaborazione. Impensabile quella presenza aliena in questi anni rognosi e livorosi.

Mi fa male oggi leggere alcuni suoi editoriali, le sue omelie domenicali, con alcuni passaggi imbarazzanti; suggerirei, se non vuole gettare la spugna per limiti d’età, di farsi aiutare dai suoi apostoli per finire in bellezza una gran carriera. Lo dico senza polemica, anzi col rispetto che si deve a una figura eminente e a un’età ragguardevole che merita premure e deferenza.

Scalfari torna poi alla megalomania nel finale del suo Nuovo Testamento, quando si vede scomparire nel buio come il Gattopardo e sfumando “porta con sé la nobiltà, la saggezza, la prudenza, l’autorevolezza, il potere come visione del bene comune”. Un necro-elogio superbo, in tutti i sensi. In principio era la barba, come si addice ai padreterni, poi venne il Mondo.

MV, La Verità 26 ottobre 2019